Cómo navegar en los embalses de Cáceres

Portada » Archivo de c2o

La gestión del agua en España es competencia del el Estado, es una competencia no transferida a las CCAA ya que la mayoría de las cuencas riegan más de una Comunidad Autónoma. La gestión del agua está dividida en 9 Cuencas Hidrográficas constituidas en Organismos Autónomos.

Podríamos resumir en 6 los diferentes usos que le damos al agua en España: El abastecimiento a las poblaciones, el uso agrario, el industrial, la producción energética, la Acuicultura y los usos recreativos. Actualmente, se ha desarrollado el Sistema Español de Gobernanza del Agua en el que se ha diseñado un plan para los próximos años de gestión del agua y en consonancia con los ODS 2030.

La capacidad de agua embalsada en España es de unos 56.000 hm3, de los cuales nuestra provincia tiene unos 7.000 hm3 (13% del total de agua en España, la segunda de España, detrás de Badajoz)

La provincia de Cáceres está regada por las Cuencas del Tajo, Guadiana y Duero, aunque mayoritariamente por el Tajo. Vamos a centrar este artículo en los usos recreativos del agua, que roza el 0% de consumo de la misma, ya que estos usos recreativos se basan en actividades acuáticas. El resto de actividades no tienen relevancia en nuestra provincia (campos de golf y estaciones de esquí).

El Uso Recreativo está regulado legalmente como cualquier otro uso y es por ello que hay que pedir una autorización (Autorización Responsable); por una parte para el ejercicio de la navegación y por otra para el montaje de infraestructuras auxiliares a la navegación como pueden ser boyas, rampas de acceso, cables o embarcaderos.

El procedimiento no es complejo, pero es cierto que las Administraciones deben aumentar la eficiencia de los trámites, tanto en la solicitud como en la liquidación de las tasas.

Qué tipo de embarcación debe pedir permisos

En primer lugar, NO está permitida la navegación de motos de agua (sólo está permitida en el Embalse de Alcorlo.

La eslora máxima es de 9m para vela y remo y de 7 para motor, siendo la potencia máxima permitida de 240CV de potencia y en cualquier caso de combustión de gasolina de 4 tiempos.

Qué hago para poder navegar

Lo primero es solicitar, mediante una Declaración Responsable, una autorización para el uso del agua con carácter recreativo. La duración máxima es de 1 año, por lo que hay que renovarla año.

Se trata de una Declaración en la que manifestamos, bajo nuestra responsabilidad que cumplimos los requisitos establecidos legalmente (certificado de navegabilidad de nuestra embarcación, seguro y en su caso titulación náutica para llevarla). Además, indicaremos en qué embalses o tramos de río queremos navegar (es posible indicar en todos los sitios navegables) y por otro lado si es el año entero o los meses naturales en los que queremos navegar. El período mínimo de solicitud se realiza cómo máximo 12 meses antes de iniciar la navegación y como mínimo 2 meses antes, esto es importante tenerlo en cuenta; qué quiere decir esto, que, si por ejemplo quiero empezar a navegar en junio, debo solicitarlo en el mes de marzo.

Una vez rellena nuestra Declaración Responsable la registraremos en la Sede Electrónica del Estado y si es aceptada la Declaración Responsable nos enviarán una carta de pago para abonar las tasas (dependen de la eslora del barco y de la potencia del motor). Una vez abonadas las tasas podremos navegar.

Por último, si es nuestra primera Declaración Responsable, se nos asignará un número tipo CHT-00000 que debemos pegar en el lateral derecho de la embarcación (consulta las medidas en la propia Declaración).

Es importante resaltar dos cuestiones: la primera es que la Declaración Responsable con las tasas pagas debemos llevarla siempre encima cuando estemos navegando (nos vale llevarla en el móvil) y la segunda, que siempre que hubiéramos navegado en otra cuenca hidrográfica debemos pasar por una estación de desinfección antes de meter la embarcación en aguas del Tajo. Esto es debido al control que existe de expansión de especies exóticas invasoras que hay en otras cuencas.

David Pérez Chaparro

Panthos

Ver más entradas del Blog

Cómo navegar en los embalses de Cáceres

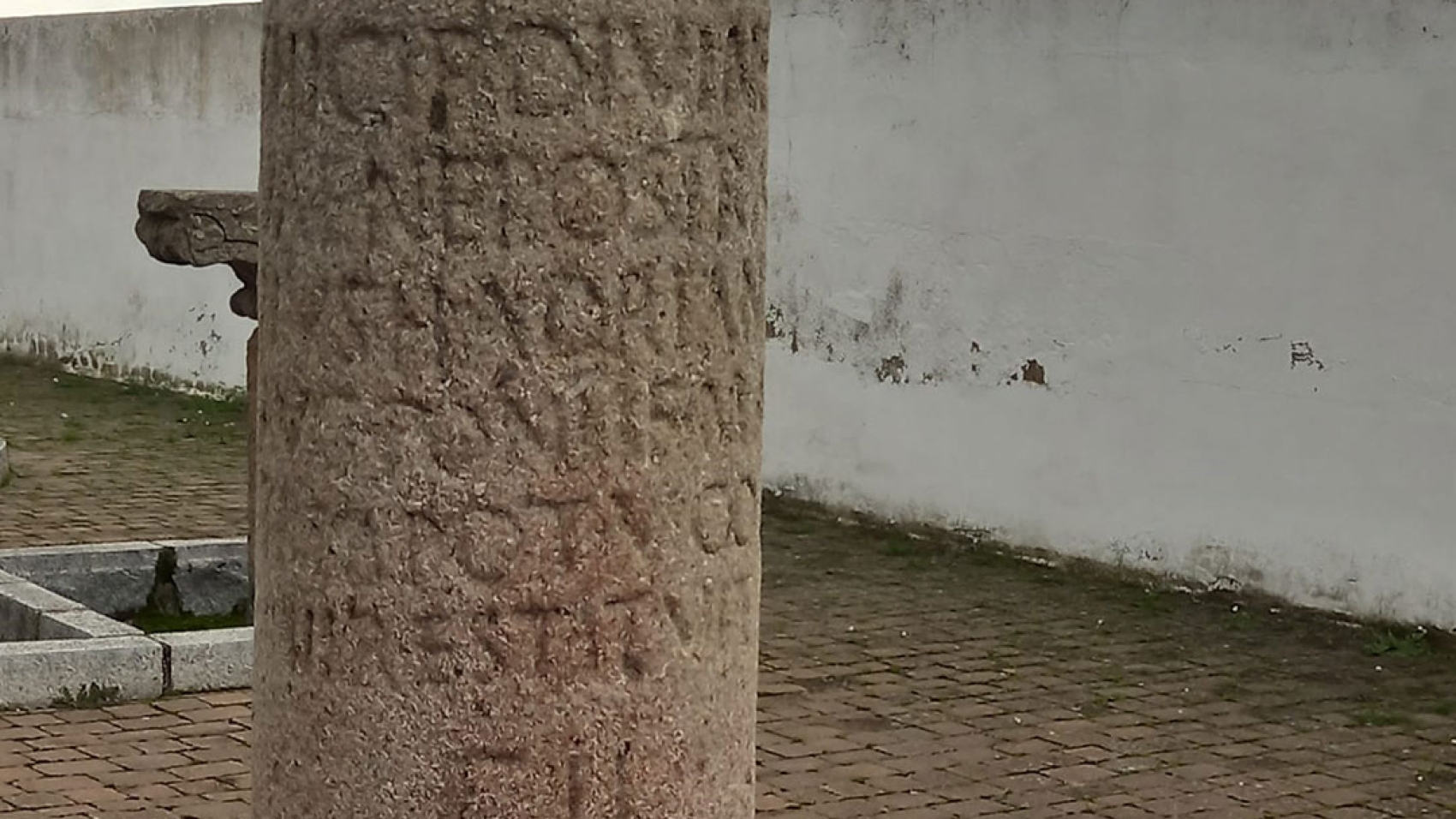

La calzada romana de la Vía de la Plata a su paso por los Montes de Cáparra

Museo Pérez Comendador-Leroux

Diversidad de ornitofauna en Ambroz-Cáparra

La calzada romana de la Vía de la Plata a su paso por Ambroz-Cáparra